<今回の掲載データ>

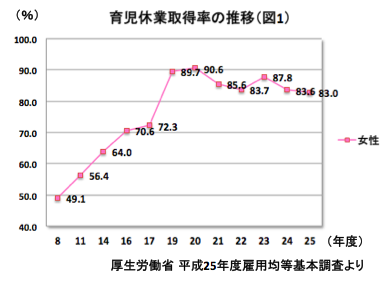

■女性の育休取得率

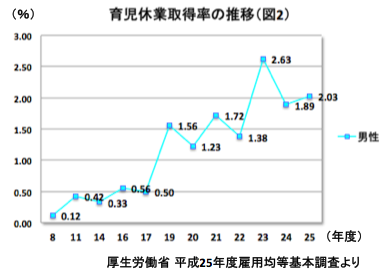

■男性の育休取得率

■待機児童数と保育所利用率

出産後、職場に復帰するまでの赤ちゃんと過ごす時間を保証してくれる育児休業制度。働く女性が増えるなか、育児休業は現在、どのように活用されているのでしょうか?

2013年の育休取得率 女性はマイナス、男性はプラス傾向

「育児休業(育休)」とは、会社員や公務員の男女を対象(*1)に、子どもが満1歳の誕生日を向かえる前日まで認められている休業のこと。保育園の入園を希望しているのに、それができないなど一定の理由がある場合のみ、子どもが1歳6ヶ月になるまで期間を延長できます。基本的には、同じの事業主のもと、雇用された経験が1年以上あり、復帰後も引き続き雇用されることを条件とします。ただ2005年の法改正で、パートタイマーや契約社員など労働契約の期間が限定的な人であっても、その後も契約更新の可能性が高い場合は対象になりました。

同じ休業でも、「産前産後休暇(産休)」は、母体保護の観点から女性を対象に労働基準法で定められているもの。とくに産後6週間は、本人の申し出に関係なく母親を就業させてはならないとされています(産前は任意)。一方、育休は育児・介護休業法で定められていて、職業生活との家庭の両立が目的。本人からの申し出が必須となります。

厚生労働省が発表した2013(平成25)年度の「雇用均等基本調査」(*2)によると、女性の育休取得率は83.0%と、前年の83.6%から0.6%低下しています(図1)。これには、29人以下の小さな事業所に勤める女性の育休取得率が、前年から14.8ポイント低下の58.6%になったことが響いたのではないかと言われています。

一方、2013年度の男性の育休取得率は2.03%。前年の1.89%から0.14ポイント上昇しました(図2)。男性の育休取得率を2020年までに13%にしようとする政府の目標からは大きく下回りますが、改善傾向の結果に。

(*1)自営業者やフリーランス、会社役員や議員など、雇用関係の範囲から外れる人は育休制度に該当しない。これらの人々が子育てを理由に仕事を休む場合、「育児休暇」とみなされる。

(*2)10人以上を雇用している民営企業から抽出した5,862事業所を対象に調査。うち、有効回答数4,111事業所。