これから出産を控えている女性にとって、どんなふうに出産するかは大きな関心事のひとつです。「生まれてくる命を安心して迎えたい」というママの気持ちを考えると、当然のことだと言えるでしょう。

実際の出産の現場では、母子の生命と健康を守ることを最優先に、その状況に最も適したかたちの出産方法が選択されます。「経膣分娩(自然分娩)」での出産が困難、あるいはリスクが高いと判断された場合には、「帝王切開」が採用されます。これは、出産当日に急きょ選択される場合もあるそうです。

「妊娠、出産にまつわるデータ集」第3回は、この帝王切開をご紹介します。近年、増え続けているこの分娩法。“もしも”のときのためにも、理解を深めておきましょう。

出産数は減っているのに…帝王切開が増えている理由

帝王切開とは、妊婦さんの子宮を切開することによって、お腹の中の赤ちゃんを取り出す手術のこと。ドイツ語で「帝王切開」を意味する「Kaiserschnitt」という言葉を日本語で訳した際、「Kaiser」を「皇帝」、「Schnitt」を「切開」と、分けて訳してしまったことから、このように呼ばれるようになったという説があります。

厚生労働省の「平成23年医療施設静態調査」によると、平成23(2011)年の1年間の分娩件数は、一般病院46,386件、一般診療所(*1)40,309件で、合計86,695件でしたが、そのうち帝王切開での出産の割合は19.2%。だいたい妊婦さんの5人に1人が帝王切開で子どもを産んだことになります。医療機関別で見てみると、一般病院で24.1%、一般診療所で13.6%です。

(*1)19人以下の患者を入院させるための施設を持つ医療機関、もしくは患者を入院させるための施設がない医療機関を指す。

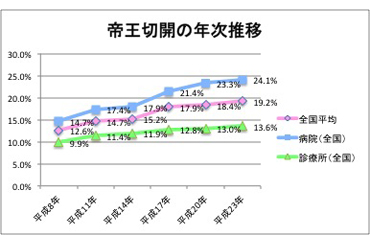

平成8(1996)年から3年ごとに行っている同調査。出産全体に占める帝王切開率の全国平均を年ごとの推移で見てみると、平成8年が12.6%、平成11年が14.7%、平成14年が15.2%、平成17年が17.9%、平成20年が18.4%、平成23年が19.2%と、調査開始以来ずっと上昇しています。

リスクの高い分娩を扱う周産期医療センターや大学病院などの高次医療機関を含む、病院に限って見てみると、平成8年が14.7%、平成11年が17.4%、平成14年が17.9%、平成17年が21.4%、平成20年が23.3%。いずれも診療所よりも高く、年々増える傾向にあります。

出生数全体は年々減少傾向にあるなかで、帝王切開の割合が増えているのは、なぜでしょうか?

ひとつは、医療技術の向上によって帝王切開手術の安全性が高まったため。もうひとつは、女性の社会進出などを背景として、初産の高齢化が進みリスクの高い出産が増えたからです。どちらの場合も、帝王切開を選択することで子どもの命と母親の健康が守られているのです。