不妊に対して心配したり、検査や治療を行ったりする夫婦が増えているのはなぜなのでしょうか?

そこには、排卵障害や子宮内膜症などの女性側の要因、精子の異常やストレスによるED(勃起障害)などの男性側の要因をはじめ、さまざまな問題が影響していると考えられます。なかでも、社会的な要因として注目されているのが、晩婚化とそれに伴う晩産化の影響です。

日本では、2010年に女性の平均初婚年齢が28.8歳、第一子出生時の母親の平均年齢が29.9歳となりました。30年前の1980年は、これらの数字はそれぞれ25.2歳と26.4歳。一般的に最も女性が妊娠しやすい年齢は20歳前後と言われていますが、現実問題としてこの時期は学生でいる人が多く、ずれが生じています。さらに、女性のキャリア形成などの側面からも「子どもをもちたい」と思う時期が20歳よりずっと後になってしまうことも多いので、子宝に恵まれないカップルが目立つようになってきたといえるでしょう。最近では「2人目不妊」という言葉も。これは第1子を産んだ年齢が遅いため、第2子を妊娠することが難しくなっているという現実があります。

実際、不妊治療のなかでも、「人工受精」や「体外受精」などの治療を受ける人が増加しています。そのうち、体外受精は“特定不妊治療”と認定され、それ以外に治療法がない場合には公的な援助を得ることができます。医療機関の指定や夫婦合わせての年収が730万円まで、などの制限はあるものの、1回15万円(初年度は年3回、2年度目以降は年2回まで。通算5年)の給付を受けられる制度です。

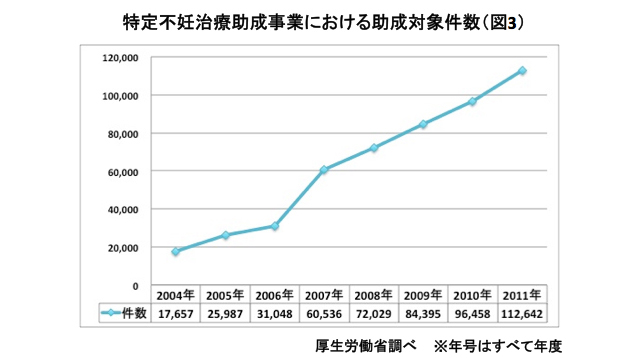

厚生労働省が発表した2011年度の特定不妊治療の助成状況は、のべ112,642件。実人員数が68,261人、1人あたりの平均助成件数は1.65回となりました。直近の支給実績においても、2004年の17,657件から年々増加し、2010年には96,458件と、調査開始から5倍以上になっています(図3)。

現代の日本で、不妊の可能性を検討すること、そのためにクリニックを受診することは決して特別なことではないといえるでしょう。そんな現状を受けて、不妊に悩むカップルを対象にした「不妊専門相談センター」が設立されるなど、気軽に相談できる機会も増えています。少しでも気になることがあれば、尻込みせず、恥ずかしがらずに積極的に行動を起こしてみてはいかがでしょうか。

【引用元】

・一般社団法人・日本生殖医学会

http://www.jsrm.or.jp/public/funinsho_qa06.html

・第14回出生動向基本調査―国立社会保障・人口問題研究所

http://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou14/doukou14.pdf

・不妊をめぐる現状―厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000314vv-att/2r985200000314yg.pdf

・不妊専門相談センター事業の概要―厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken03/