未受診妊婦の問題は、母子の出産時の分娩リスクだけにとどまりません。

たとえば、2009年には東京都福祉保健局医療政策部が、先の大阪府での調査の定義に沿って、「周産期搬送コーディネーター(*2)」によって病院に搬送された妊婦を対象にし、そのうち未受診妊婦と判明した130例について詳細な調査を実施しました。

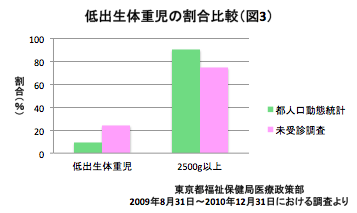

そのなかで顕著だったのは、未受診妊婦が出産した新生児における「低出生体重児」の割合の高さ。低出生体重児とは、生まれたときの体重が2,500g未満の赤ちゃんを指す言葉ですが、将来的に「生活習慣病」などにかかるリスクが高まるといわれています。同調査によると、死産や転院を除く123例の未受診妊婦のうち、低出生体重児は30人(24.4%)。東京都人口動態統計で調べた全体の低出生体重児と比較して割合が高くなりました。また、3, 000~3, 500g未満の新生児は、36人(29.3%)で、こちらは東京都人口動態統計と比較すると割合が低い結果に(図3)。同じ傾向は大阪府での未受診妊婦に関する継続調査でも確認されており、未受診妊婦が出産する新生児は、分娩時のリスクを乗り越えても、その後の健康状態に重大な影響が及ぶ可能性があるということがいえそうです。

また、未受診妊婦を語るうえで見逃せないのが医療機関の「受け入れ拒否」の問題です。これまで見てきたように、未受診妊婦の出産は母子ともにリスクが高くなるものです。もともと日本の産科医療の現場は人員不足や、NICU(新生児特定集中治療室)の空きが少ないため、ハイリスクの妊婦を急に受け入れることが難しい状況にあります。さらに、未受診妊婦は母体の感染症検査や治療が行われていないため、医療従事者への感染のおそれがあるなど、簡単に病院側が受け入れることができない事情があるのです。

出産費用総額は平均で約473,626円と言われ、決して安い金額ではありません。しかし、正式な手続きを踏めば自治体が実施している「妊婦検診費の助成」などの公的支援や、すべての健康保険加入者が出産の際1子につき42万円が受給できる「出産育児一時金」などの公的支援を受けられます。これらの知識を広く、妊娠した人やそのまわりの人がもてるよう、未受診妊婦を減らす努力を社会全体で行っていく必要がありそうです。

(*2)助産師等が全都的に母体・新生児搬送の搬送調整を行うシステム。対象患者は、都内の産科施設などにおいてより高次の医療機関に搬送が必要になった母体・新生児。もしくは、一般通報のうち、救急隊が周産期案件と判断し、各消防庁本部に医療機関の選定を依頼した患者。未受診妊婦はほぼ後者にあたると考えられる。

(*3)低出生体重児に関しては、1回「『小さく産んで大きく育てる』は間違い? 低出生体重児のリスク」に詳しく掲載。

https://stg.baby.mikihouse.co.jp/information/post-1212.html

【引用元】

・未受診や飛び込みによる出産等実態調査報告書-大阪産婦人科医会2010年3月

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/3964/00098618/mijyusinchousa2009.pdf

・周産期母子医療センター等における妊婦健康診査未受診妊婦の状況について-平成23年12月東京都福祉保健局医療政策部

http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2011/12/DATA/60lcr200.pdf