未受診妊婦については、経済的な問題や、妊娠・出産に関するリテラシーの徹底など、社会全体で考えていかなければいけないことだとわかります。さらに、見過ごせないのは母体や生まれてくる赤ちゃんへの影響です。

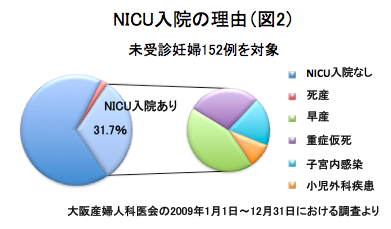

同調査によると、未受診妊婦の分娩については、母体の41例に妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などの合併症が報告されました。また、未受診妊婦が出産した新生児のうち31.7%が新生児集中治療室(NICU)を利用したとされ、その理由で最も多かったのは「早産」。続いて、心拍数が少ない状態で生まれる「重症仮死」、先天性梅毒など母親がかかっていた病気が赤ちゃんに感染する「子宮内感染」、食道閉鎖や腹壁(ふくへき)破裂などの「小児外科疾患」となりました(図2)。

そして、最も深刻な結果となったのが「周産期死亡率」の割合です。これは、妊娠22週から出産後7日までを指す「周産期」における、死産の割合のこと。未受診妊婦152例のうち3例が死産、周産期死亡率が19.7となりましたが、これは前年2008年の全国平均値4.3を大幅に上回りました。

妊娠中は定期的な健診を受けて、ママとお腹の中の赤ちゃんの健康管理を行うのが基本。そのため通常妊婦は、妊娠が判明してから出産に至るまでに14回程度の妊婦健診を受けることになります。

妊婦健診では、血圧・尿検査・浮腫・体重・胸囲・子宮底長などのチェックを受けて、産科医から分娩時のリスクを避けるための適切な保健指導を得ます。しかし、未受診妊婦の場合、それらが十分でないために、母子の健康状態も不明で、分娩時のリスクが非常に高くなるということが、同調査からうかがえます。