日本産科婦人科学会によると、流産が起きる時期は妊娠12週未満と初期の場合が多く、全流産数のうち約8割を占めます。この時期に起こる流産を「早期流産」と呼びます。妊娠12~22週に起きる流産は「後期流産」と呼び、区別しています。

早期流産の原因のなかで最も多いのが赤ちゃん自身の染色体の異常です。つまり、受精時においてすでに流産することが決まっていたということ。妊娠初期に流産した場合、妊婦さんが自分の行動に無理があったのではないかと自身を責めてしまうことがあるかもしれませんが、よほどのことでない限り、それが原因であるということは少ないといえそうです。

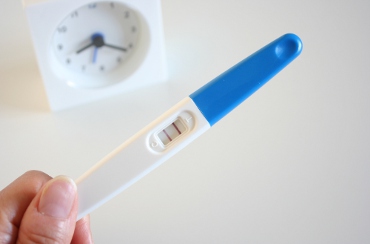

最近、尿を用いて妊娠反応は出たものの、超音波で妊娠が確認できる前に流産してしまった状態である<化学的流産>というものがクローズアップされるようになりました。これは、妊娠検査薬が一般的になる以前には、あるいは検査薬を使用しなかった人には、生理だと思われ見すごされてきた事例です。

また <切迫流産>という症状がありますが、これは流産ではなく、その直前の状態になることを指します。妊娠初期の4~12週に起きやすい症例で、出血や腹痛を伴うことも。ただ、妊娠12週までの切迫流産に有効な薬剤はないため、ママとお腹の赤ちゃんの体の状況に応じて、外来通院や治療室での治療などで対処していくことになります。

一方、後期流産の原因は早期流産と比較すると、甲状腺の機能不全や妊娠高血圧症候群(*1)などの母体側の病気やトラブルが主な原因となる傾向があります。これについては、もともとのママが抱えている持病への対応や、妊娠以後の生活の管理の徹底が重要になってきます。

ほかに注意したいのが、細菌などによる感染を伴った流産である<感染流産>です。母体死亡のリスクが上昇するために、慎重な対処が望まれるからです。私たちの体には本来「常在菌」と呼ばれる菌が多数存在しており、健康なときには大きな影響はありませんが、体力や免疫力が落ちたときに悪さを始めることがあります。そのため、妊娠12週以降は、とりわけ日々の生活を健康的かつ安静に過ごす必要があるといえるでしょう。

(*1)妊娠中期以後に、妊婦が血圧、蛋白尿、浮腫(むくみや1週間に500g以上の体重増加)のいずれか一つ、あるいは2つ以上が現れる症例を以前は「妊娠中毒症」と呼称していた。そのなかでも直接的に母体や胎児に影響する高血圧に焦点を絞った病名として、2005年4月から日本産科婦人科学会によって、正式に病名が制定された。